ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 専門医への軌跡 (ローテーション例など) > 消化器内科コース

消化器内科コース(2017年度までの旧制度)

専門医への軌跡 (ローテーション例など)

消化器内科は、2009年4月より新しくなりました!

消化管グループと肝臓グループが合体して強力な消化器内科として出発します。

胃腫瘍などに対する内視鏡治療、肝腫瘍に対する経皮的治療はなどの高度な技術を習得する教育システムが確立します! また、両グループのアクティブな研究活動も組織化されておこなわれ、大学院での研究や留学の幅がさらにぐ〜んと広がりました。

両グループが抱える多数の関連病院もあなたをバックアップ!さらに、化学療法の専門医もこれからどんどん育ています。 あなたが、新しい第一世代として、長崎の消化器内科のリーダーシップを取れるような人材となるよう責任を持って育てる教室です!

新しくなった消化器内科のホームページも、ぜひご覧ください。

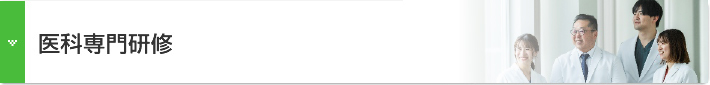

下記は、先輩が専門医を修得する過程を示したものです。ご参考ください!

※画像をクリックすると拡大します。>

専門医修得規定

後期臨床研修

経験できる疾患

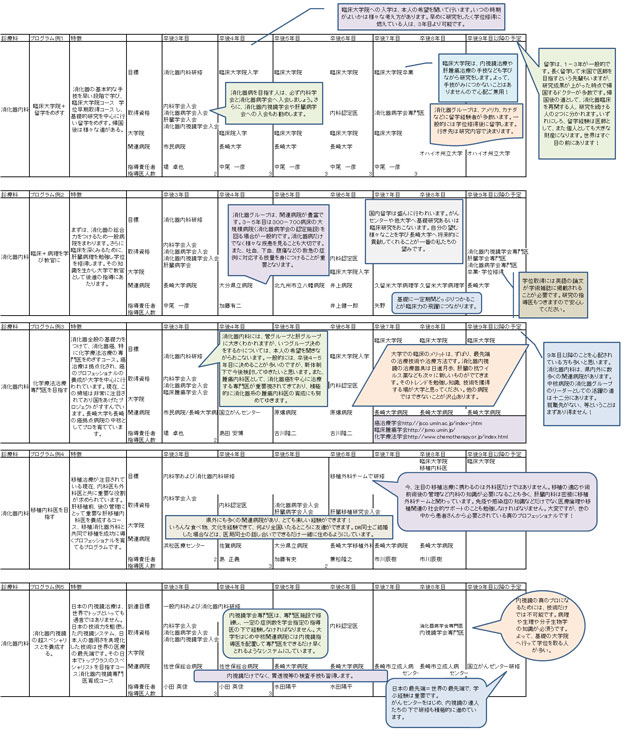

A.肝細胞癌

肝細胞癌は日本人の悪性腫瘍死亡原因の中で男性:3位、女性:4位を占めている。B型またはC型肝炎ウイルスに起因するものがほとんどであるが、多くが肝硬変を合併している、多中心性に発癌がみられるなどの特徴を有しており、治療法の選択には専門的な知識が必要である。

当院では、外科と連携を取りながら、エタノール注入術(PEIT)、ラジオ波焼灼術(RFA)、肝動脈塞栓術(TAE)、肝切除、肝移植などを行っている。

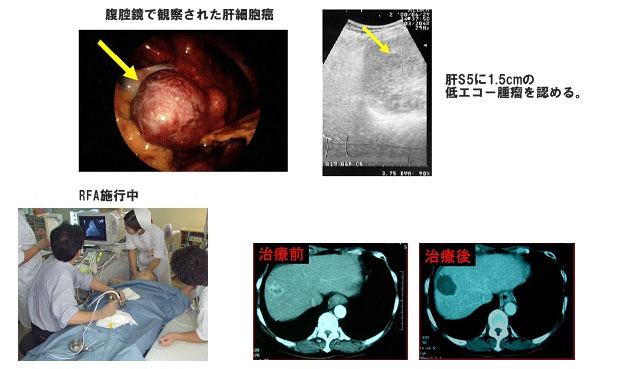

B.食道胃静脈瘤

食道胃静脈瘤は肝硬変の重大な合併症の一つであり、破裂により大量の消化管出血をきたすことが知られている。以前は肝硬変の死因の中で重要な位置を占めていたが、現在では内視鏡的治療(静脈瘤結紮術(EVL)、硬化療法(EIS))の進歩により出血死は激減した。

C.閉塞性黄疸

|

閉塞性黄疸は胆石、胆管癌、膵臓癌などによる胆管の閉塞により引き起こされる。胆管炎を合併した場合には緊急ドレナージが必要である。最近では内視鏡的治療が進歩し、除石術や胆道ドレナージ術が積極的に行われている。 膵臓癌に対してメタルステントを用いて内視鏡的胆道ドレナージを施行した。 |

D.胃癌

胃癌は日本人の悪性腫瘍死亡原因の中で男性:2位、女性:1位を占めている。

最近ではヘリコバクターピロリ菌との関連が報告され、注目を集めている。治療法は外科的切除が第一選択であるが、早期癌に対しては内視鏡的治療も行われている。近年開発された粘膜下層切開剥離術(ESD)により内視鏡的治療の適応が拡大され、当院においても積極的に行っている。

症例;79歳・男性、診断;早期胃癌(0-IIc)、病理診断;高分化型腺癌

根治度;完全切除

E.炎症性腸疾患

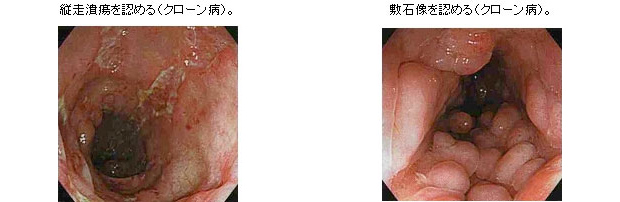

炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)は原因不明の慢性疾患であり、近年増加傾向にある。治療法としては、栄養療法、薬物療法(ステロイド、サラゾピリンなど)、抗サイトカイン療法、血球成分除去療法、外科的治療がある。診断、治療法の選択には専門的な知識が必要である。

2.週間スケジュール

(1) 消化器内科1(第一内科)

| 曜日 | 午前 | 午後 |

|---|---|---|

| 月 |

|

|

| 火 | ||

| 水 |

|

|

| 木 |

|

|

| 金 |

|

*肝生検、RFA、PEIT、ERBDなどの処置・治療は随時行っている。

(2)消化器内科2(第二内科)

| 曜日 | 午前 | 午後 |

|---|---|---|

| 月 |

|

|

| 火 |

|

|

| 水 |

|

|

| 木 |

|

|

| 金 |

|

*肝生検、RFA、PEIT、ERBDなどの処置・治療は随時行っている。

3.資料

(1)専門医制度

専門医申請には日本国の医師免許証を有し、医師としての人格及び見識を備えていることを前提として下記の条件を要する。

消化器病学会

- 申請時において継続4年以上本学会の会員であること。

- 日本内科学会認定医又は日本外科学会専門医のいずれかの資格を有すること。

- 日本内科学会認定医取得後3年以上又は日本外科学会専門医制度予備試験合格後2年以上本規則により認定される認定施設もしくは関連施設において臨床研修を終了していること。

肝臓学会

- 申請時において継続5年以上本学会の会員であること。

- 日本内科学会認定医、日本外科学会専門医若しくは認定医又は日本小児科学会専門医若しくは認定医のいずれかの資格を有すること。

- 2年間の一般研修を終了後、本規則に定める認定施設又は日本消化器病学会専門医制度による認定施設において、別に定める本学会専門医研修カリキュラムに従って、5年以上肝臓病学の臨床研修を終了していること。

消化器内視鏡学会

- 申請時において継続5年以上本学会の会員であること。

- 指導施設において5年以上研修し、所定の技能ならびに経験を有すること。

- 日本内科学会認定医又は日本外科学会専門医若しくは認定医のいずれかの資格を有すること。

(2)その他

消化器内科の詳細については、下記のホームページをご覧ください。