ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 専門医への軌跡 (ローテーション例など) > 内分泌・代謝内科

内分泌・代謝内科(2017年度までの旧制度)

専門医への軌跡 (ローテーション例など)

準備中です

専門医修得規定

後期臨床研修

経験できる疾患

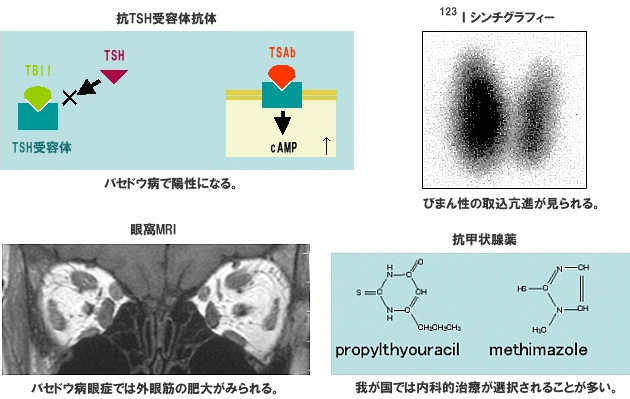

A.バセドウ病

バセドウ病は若年女性に多く見られる自己免疫疾患である。

抗甲状腺薬内服治療の他、症例によっては 131I 内照射治療、手術が選択される。

合併症であるバセドウ病眼症に対してはステロイド、外照射を行っている。

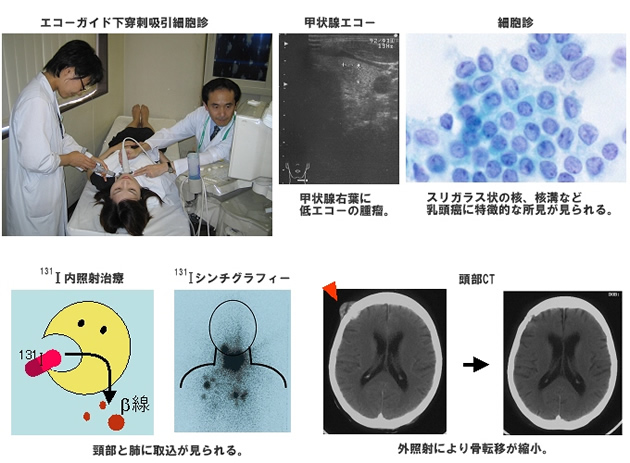

B.甲状腺癌

健診や、胸部CT撮影などでたまたま甲状腺結節が発見されるケースが増加している。

エコーガイド下穿刺吸引細胞診にて甲状腺癌の早期診断を安全に行うことができる。

手術のみでは根治困難な分化癌の症例についてはRI病棟にて 131内照射治療を行っている。

C.糖尿病(食事療法)

糖尿病の食事療法

食品交換表を理解することから始まる糖尿病の食事療法。

医師も患者に対して基本的な食事指導ができないと一人前の糖尿病専門医とは言えない。

D.糖尿病(運動療法)

糖尿病の運動療法

運動療法の柱は強さと時間である。時間は指導できても強さの指導は難しい。最大酸素摂取量の50%と指導してそれが理解できる患者はまずいない。脈拍110から120毎分でも、まだ具体性にかける。少し汗ばむ程度、すこしきついくらい。さらに、秒針付きの時計で15秒測って、脈拍が30ぐらいあればちょうど良い強さと説明する。1分間測ると立ち止まって測るので、だんだんと脈拍が遅くなってしまい不正確となる。しかし、何より良い指導とは患者と一緒になって歩いてみること。

E.糖尿病(小児糖尿病キャンプ)

長崎県では毎年10から15人の子供が小児糖尿病(1型糖尿病)に罹患している。毎年8月に患児、家族、医療スタッフ、ボランティアの方がこうして集まって3泊4日のキャンプを実施している。キャンプを通じて糖尿病のこと、新しい治療のこと、自己管理のこと、学校のこと、家族のこと、結婚のこと、いろんなことを話し合って、経験を積んでいる。私たち医療スタッフももちろん一緒に多くを学びとる。

| 糖尿病の分類 |

|---|

|

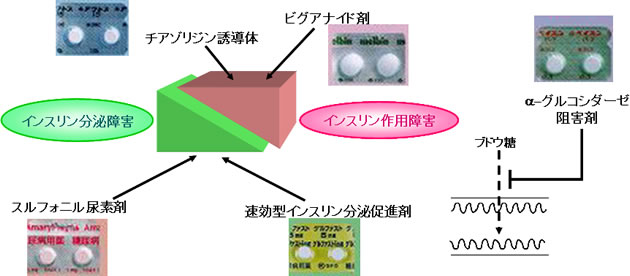

F.糖尿病(経口血糖降下薬)

糖尿病の薬物療法

糖尿病の病態把握に全力を投じて糖代謝の異常をつかみとる。そして5種類の経口糖尿病薬から1種類あるいは複数の薬剤を処方して、その効果を待つ。患者の生活習慣に大きな変容がなくとも、薬剤投与後より見る見るうちに血糖が改善する場合がある。身をもって経口薬の効力を感じる瞬間であると同時に、病態把握に全力を投じた努力が報われる瞬間でもある。しかし、予想に反して全く効果が出ない場合や、思わぬ効果を認めることもある。そのときこそ、新しい糖尿病病態の発見と薬剤の新しい一面の発見の糸口に違いない。

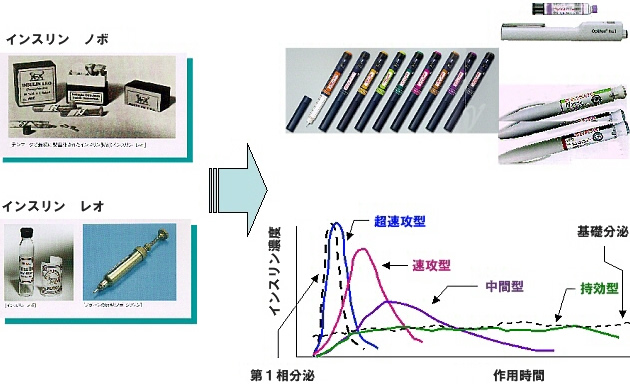

G.糖尿病(インスリン療法)

糖尿病のインスリン療法