ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 専門医への軌跡 (ローテーション例など) > 呼吸器内科

呼吸器内科(2017年度までの旧制度)

専門医への軌跡 (ローテーション例など)

伝統と実績の呼吸器内科は、とても活気があります。多くの教授を輩出し、世界レベルの研究・臨床を実践している秘密は若い人を大切にする雰囲気だと思います。ぜひ、一度モーニングレクチャーやカンファランスへ来てみてください、凄さがわかります!

充実した第二内科のホームページへもぜひアクセスを!

http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/intmed-2/index.html

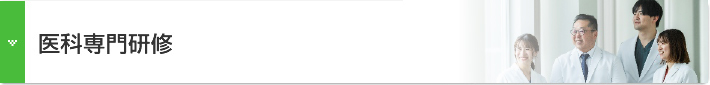

下記は先輩たちがどのように専門医・プロフェショナルになったかを示すキャリア軌跡です。ぜひ、ご参照ください!そして、<キャリア支援室のホームページを見た!>と、キャリア支援室または医局へお問い合わせください!

※画像をクリックすると拡大します。

専門医修得規定

後期臨床研修

1.経験できる代表的疾患

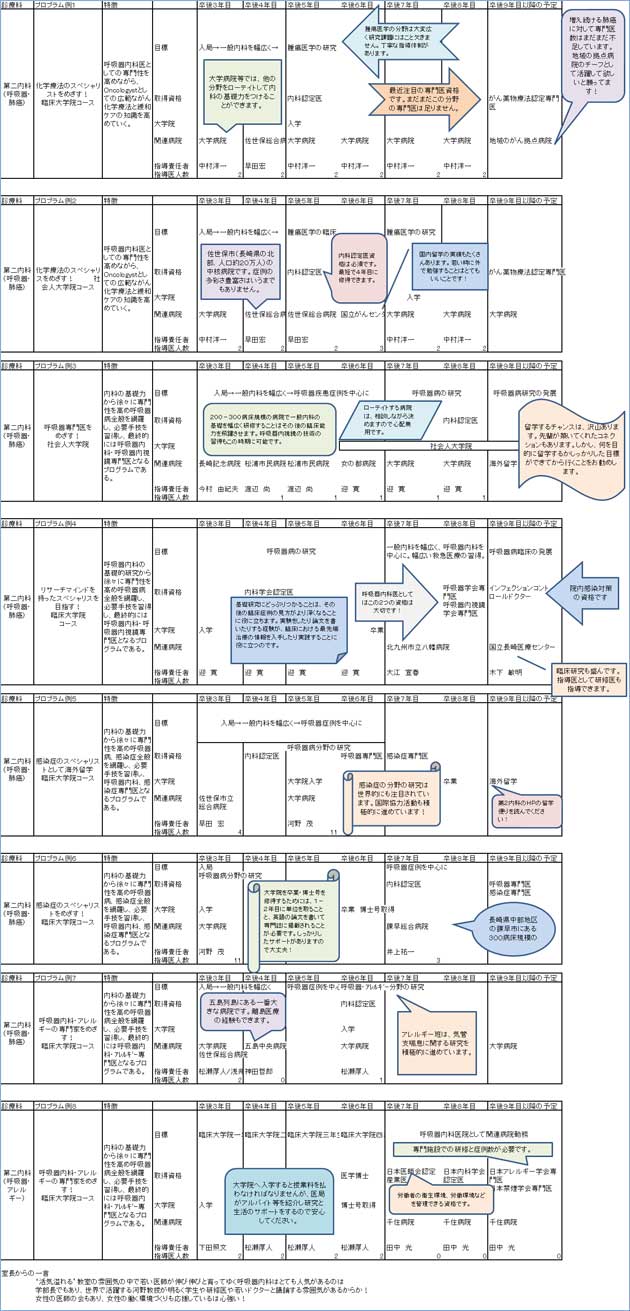

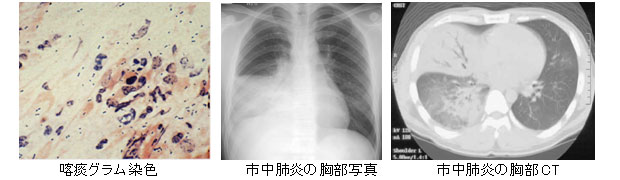

1.肺炎

医療面接、身体所見、喀痰検査、胸部レントゲン写真などにより、肺炎の診断、重症度分類を行い、適切な抗菌薬治療を行っている。

2.肺結核・非結核性抗酸菌症

肺結核は減少しているとはいえ、決して忘れてはいけない疾患である。また、非結核性抗酸菌症の一つである肺M.aviumcomplex(MAC)症は中年女性の中葉・舌区に多い疾患であり、薬物療法の確立が急務である。

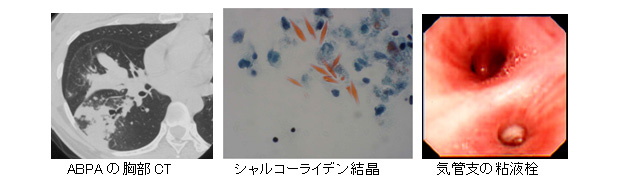

3.アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)

アスペルギルスの抗原によって生じるアレルギー性肺疾患である。気管支喘息などのアトピー素因を有する患者に発症しやすい。病初期には、他疾患と誤られることが多いので注意しなければならない。

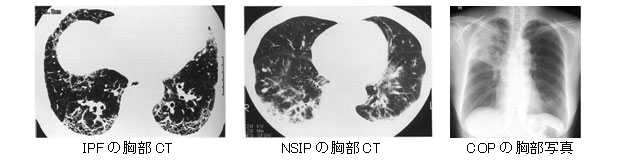

4.特発性間質性肺炎

特発性肺線維症(IPF)、非特異性間質性肺炎(NSIP)、特発性器質化肺炎(COP,特発性BOOPともいう)は頻度的にも重要である。特にIPFはその中心的疾患で50歳以上に潜行性に発症し、両側下肺野に特徴的な断続性ラ音を認め、高分解能CT写真で蜂巣肺を認めれば診断できる。NSIPはIPFとやや異なり、すりガラス陰影や浸潤影が主に認められる。COPは浸潤影が主であり、細菌性肺炎と鑑別が難しい。

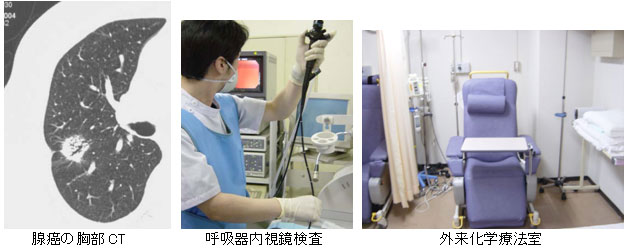

5.肺癌

肺癌はわが国の主要な癌のひとつである。高分解能CT写真や呼吸器内視鏡検査を用いた診断、そして、外来化学療法を含めた抗癌薬物治療を行っている。

2.週間スケジュール

| 曜日 | 午前 | 午後 |

|---|---|---|

| 月 |

8:15-8:45新患紹介・レクチャー 9:00-12:00外来(新患・旧患) |

12:30-13:00研究セミナー 13:30-16:00回診 17:30-18:30退院報告 |

| 火 |

8:15-8:45新患紹介・レクチャー 9:00-12:00気管支鏡検査(採痰・生検) |

|

| 水 |

8:15-8:45新患紹介・レクチャー 9:00-12:00外来(新患・旧患) |

14:00-16:00気道過敏性検査 |

| 木 |

8:15-8:45新患紹介・レクチャー 9:00-12:00気管支鏡検査(BAL) 9:00-12:00外来(旧患) |

17:00-18:30呼吸器カンファランス |

| 金 |

8:15-8:45新患紹介・手術剖検報告 9:00-12:00外来(新患・旧患) |

3.資料

(1)専門医制度の概略

日本呼吸器学会認定専門医(受験資格)

- 4年以上継続して呼吸器学会の会員であること。

- 内科学会認定医資格を取得した年度も含めて3年以上、学会認定施設において所定のカリキュラムで呼吸器病学の臨床研修を行ったもの。

- 非喫煙者であること。

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医(受験資格)

- 5年以上継続して呼吸器内視鏡学会の会員であること。

- 学会認定施設において所定のカリキュラムで気管支鏡専門医としての技能及び経験を有すること。

日本感染症学会認定専門医(受験資格)

- 日本感染症学会会員歴5年以上であること。

- 内科学会認定医に認定された後、その研修年限を含めて6年以上を経た者。

- 3)感染症の臨床に関して、一定以上の経験があること。

日本化学療法学会認定抗菌薬臨床試験指導者(受験資格)

- 日本化学療法学会会員歴5年以上であること。

- 臨床試験に関して修練を積んでいるもの。

InfectionControlDoctor(申請資格)

- ICD制度協議会に加盟している学会の会員であること。

- 医師歴が5年以上で、病院感染対策に係わる活動実績があること。

日本臨床腫瘍学会認定専門医(受験資格)

- 基本学会の認定医を有していること。

- 日本臨床腫瘍学会会員歴2年以上であること。

- 医師国家試験合格後2年の初期研修を終了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。

- 学会認定施設において、所定のカリキュラムで2年以上、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の臨床研修を行ったもの。

日本アレルギー学会認定専門医(受験資格)

- 内科については認定内科医取得後3年以上で計6年以上の研修歴を有すること。

- この6年の内通算3年以上は、学会認定教育施設での研修を行っていること。

- 日本アレルギー学会会員歴5年以上であること。

(2)その他

呼吸器内科コースの詳細については、下記の長崎大学第二内科のホームページを参照のこと。

4.関連病院

佐世保市立総合病院、国立病院機構長崎医療センター、日本赤十字社長崎原爆病院、日本赤十字長崎原爆諫早病院、長崎市立市民病院、長崎市立成人病センター、北松中央病院、健康保険諫早総合病院、大村市立総合病院、長崎県立島原病院、松浦市民病院、五島中央病院、国立病院機構嬉野医療センター、国立病院機構東佐賀病院、伊万里市民病院、北九州市立八幡病院など