ホーム > 医科専門研修 > 専門研修実績 > 専門医修得規定 > 臨床検査専門医修得規定

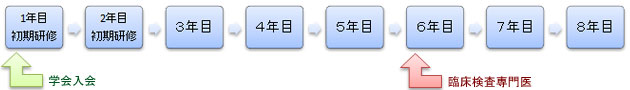

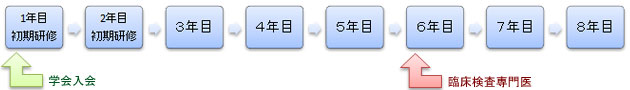

臨床検査専門医修得規定(2017年度までの旧制度)

| 学会名 |

日本臨床検査医学会 有限責任中間法人 http://www.jslm.org/ |

| 取得の条件 |

- 日本国の医師免許証を有し、医師としてふさわしい人格・識見を持つこと。

- 出願時5 年以上継続して日本臨床検査医学会の会員であること。

- 日本臨床検査医学会の定める研修プログラムにより、5 年間の研修を修了していること。

ただし日本専門医認定制機構の基本領域の学会のいずれかの認定医・専門医となった後に、臨床検査専門医を志向して研修を開始した者、または米国の臨床病理医認定試験合格者

(Clinical Pathologist certified by the American Board of Pathology)およびそれと同等とみなされる外国の臨床検査専門医の認定資格を有する者についての会員歴および研修歴については別に定める(表1)。

- 必須学科として、日本臨床検査医学会の認定する認定研修施設において以下の内容の全てを含む研修を2 年以上終えていること。

a)臨床検査医学(臨床病理学)総論(医療倫理、医療安全も含む)、b)一般臨床検査学、c)臨床血液学、d)臨床化学、e)臨床微生物学(感染症学を含む)、f)臨床免疫学、g)輸血学

- 厚生労働省の認定する研修施設において選択科目として、以下の学科のうちいずれか一学科を一年以上研修していること。

a)病理学、b)臨床医学(日本専門医認定制機構の基本領域における卒後初年度臨床研修プログラムないしは総合診療方式によるものを原則とする。)

ただし日本専門医認定制機構での基本領域の学会のいずれかの認定医・専門医資格を有する者、または米国の臨床病理医認定試験合格者およびそれと同等とみなされる外国の臨床検査専門医資格を有する者は、選択科目の研修および選択科目の試験は免除される。

- 研修指導者の推薦があること。

|

資格取得に

必要な業績 |

- 臨床検査室等での日常業務内容を証明する、各種のコンサルテーション記録、骨髄像報告書、 免疫電気泳動報告書、染色体分析報告書、その他の臨床検査専門医による解釈・コメント付き検査報告書、On-Call カンファレンス記録等20 編を提出すること。 ただし病理組織診断業務に関するもの、内科等の診療業務内容を主とする病歴要約等は含まない。

- 臨床検査医学(臨床病理学)に関する筆頭者としての原著論文、または学会報告が3 編以上あること(ただし、そのうち原著論文が少なくとも1 編以上あること)。

原則として、5 年間の研修期間中に雑誌「臨床病理」あるいは日本臨床検査医学会もしくはその関連学会に発表したものであることが望ましい。

|

| 最短取得年数 |

卒後6年目 |

※「取得の条件」・「資格取得に必要な業績」等は、各学会の規定に沿って掲載しておりますが、改定などに対応できていない場合もありますので、受験される際は各学会の規定を必ずご確認ください。